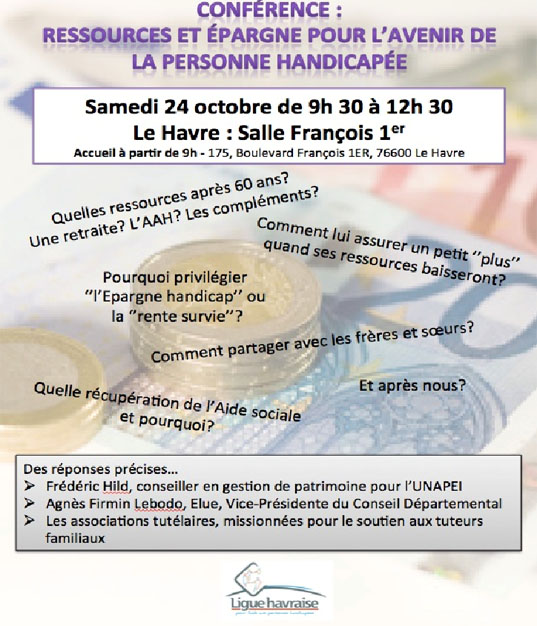

Texte intégral de la conférence Ressources et épargne pour l’avenir de la personne handicapée 24 octobre 2015

Texte intégral de la conférence Ressources et épargne pour l’avenir de la personne handicapée

24 octobre 2015 (Tiré du document réalisé en vélotypie par XXXX)

Olivier Bouteiller : (animateur de la matinée)

Mesdames, Messieurs, je vais vous demander de venir nous rejoindre et de commencer à vous installer de façon à ne pas perdre trop de temps dans cette matinée qui s’annonce fructueuse, chargée et bien évidemment qui va vous tenir informés sur ce sujet qui nous réunit aujourd’hui : ressources et épargne pour l’avenir de la personne handicapée.

Je voudrais saluer les partenaires qui nous ont rejoints ce matin, vous l’avez vu, il y a différents stands qui sont installés à l’entrée de la salle, je veux saluer la Caisse d’Epargne, le centre Maurice Begouën Demeaux, la Ligue havraise, organisatrice de cette conférence, et l’association laïque pour l’intégration des handicapés (ALPEAIH), et le Service Handicap de la Ville du Havre, qui a permis les moyens logistiques de la conférence de ce matin.

Saluer également Lauriane, cette jeune femme qui tape sur son clavier, et ça s’appelle de la vélotypie, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce joli et beau, et pratique moyen de pouvoir tout voir, tout comprendre de ce qui va se dire ce matin. Tout est retranscrit sur l’écran.

Tout de suite, je voudrais donner la parole à Sandrine Vautier, qui est à mes côtés. Elle est conseiller municipal en charge du handicap.

Sandrine Vautier :

En charge du handicap et du soutien aux aidants, j’y tiens. Merci à vous d’être venus aussi nombreux pour ce colloque sur un sujet qui préoccupe à la fois les personnes en situation de handicap, mais aussi les parents, les aidants, qui s’interrogent sur le devenir et le « après nous ».

Aujourd’hui, vous allez avoir des réponses, des solutions, en tout cas des débuts de réponses et des débuts de solutions pour vous rassurer aussi sur le devenir et l’avenir de vos enfants ou conjoints, de votre famille. Merci à tous, merci à monsieur Carlier pour son investissement et à la Ligue havraise, j’avoue que j’aime beaucoup le militantisme de Monsieur Carlier, et je pense qu’effectivement, c’est un sujet qui préoccupe beaucoup nombre d’entre vous, et qui tient à cœur aussi à monsieur Carlier.

Je remercie aussi la Mission Handicap qui est toujours partenaire et qui s’investit aussi beaucoup dans toutes ces missions, pour faire vivre le réseau handicap de la Ville du Havre et de l’agglomération, qui participe tous les jours et qui vous écoute, vous aide et vous accompagne tout au long de votre parcours. Merci à tous et bon colloque à vous.

Olivier Bouteiller :

On va passer maintenant la parole à René Carlier, vice-président de la Ligue havraise, pour quelques mots d’introduction, car c’est vous qui avez eu l’idée de cette réunion, même si je me suis laissé dire qu’il y a dix ou quinze ans, vous aviez déjà eu idée d’une telle réunion pour un tel propos.

René Carlier :

Ce n’est pas moi personnellement, mais l’ensemble des administrateurs de la Ligue, comme il y a quinze ou vingt ans, la Ligue havraise avait fait ce même genre d’intervention en partenariat avec l’Association des Paralysés de France.

Pourquoi cette matinée ? Il y a quelques mois, avec d’autres administrateurs de la Ligue havraise, nous étions participants à une journée sur les ressources et le patrimoine à Paris, à l’UNAPEI. Et cela nous avait beaucoup intéressés. Quelques jours après, j’allais voir ma banque pour demander à mon banquier de modifier l’assurance vie de ma fille et de la qualifier en « épargne handicap ». Et ce banquier m’a dit : « mais non, il n’y a pas besoin, c’est pareil, ça n’a aucune importance ». Et je me suis rendu compte que l’ignorance sur ces dispositifs était extrêmement importante. C’est pour ça que nous nous sommes investis à la préparation de cette matinée.

Pour informer l’ensemble des familles, bien entendu, tous handicaps confondus, puisque nous sommes tous dans le même bateau.

Merci à tous nos intervenants, merci à Frédéric Hild, que nous avions entendu à Paris. C’est pour cette raison que nous l’avons invité. Merci aux services de la Ville et du Département, à nos partenaires qui sont au fond de la salle.

Je voudrais aussi dire un mot un peu plus personnel par rapport à la Ligue, je souhaite vraiment la bienvenue à notre présidente, parce que c’est sa première sortie après des soucis de santé, et Christine Lallart est parmi nous ce matin et ça nous fait vraiment chaud au cœur.

Peut-être encore un mot sur l’actualité. Si cette journée a pu s’organiser, c’est bien sûr avec le soutien de l’UNAPEI, notre Union des associations de personnes handicapées. Et l’UNAPEI est sur tous les fronts en ce moment, c’est important de le savoir, en particulier nous qui cotisons pour faire vivre cette union des associations. L’UNAPEI est intervenue dans la loi d’adaptation de la société au vieillissement, et a déposé cinq amendements il y a quelques jours, sur les aidants, sur la préservation de l’AAH au moment de la retraite, sur les règles de l’aide sociale, sur la possibilité de nommer même sous tutelle une personne de confiance, sur le financement des soutiens aux tuteurs familiaux. Nous pourrons en reparler à la fin de la séance. Et également, vous l’avez peut-être su par la presse, l’UNAPEI était dans la rue, près de l’Assemblée Nationale, pour porter aux députés le Livre noir du handicap, et pour tenter de faire inverser ces dispositifs qui éloignent nos enfants vers la Belgique quand il n’y a pas de place, et pour, au contraire, créer beaucoup plus de places pour ces personnes enfants ou adultes, en proximité.

Encore récemment, dans les deux dernières semaines, l’UNAPEI est intervenue, avec le Comité d’Entente, sur le fait que dans la préparation de la loi de finance 2016, l’AAH allait être diminuée en cas d’épargne pourtant non imposable.

Donc voilà, en quelques mots, l’importance de notre réseau associatif de parents d’enfants handicapés.

Eh bien bonne matinée à tous.

Olivier Bouteiller :

Merci René Carlier. J’ai entendu, comme tout le monde, cette semaine, ce fameux point que vous souligniez avec ces personnes déplacées jusqu’en Belgique. Ce qui questionné, c’est que le gouvernement français prend en charge l’accueil de ces personnes en Belgique. Cela m’a surpris, mais les choses pourront sûrement changer grâce à vos démarches.

A mes côtés, Agnès Firmin-Lebodo, vice-présidente du Conseil Départemental, en charge des affaires sociales, je vous laisse la parole.

Agnès Firmin-Lebodo :

Merci. Bonjour à tous. D’abord, un grand remerciement à partager, en particulier avec la Ligue havraise, à l’initiative de cette conférence. Il ne doit pas y avoir de sujet tabou à aborder. On doit tous les aborder. J’étais il y a quelques jours, organisée par l’Ifen et l’Université, à une conférence sur la sexualité des personnes en situation de handicap. Tous les sujets, quels qu’ils soient, ne doivent pas être tabous, et on doit en parler. Et « après nous », on doit en parler aussi, c’est important, et je ne sais que trop que ces sujets se posent, depuis toujours, et j’espère qu’un jour, on arrivera à ce que la situation soit réglée et soit plus limpide. Donc merci à la Ligue havraise d’avoir été à l’initiative de cette conférence.

Monsieur Carlier, n’ayez aucun doute sur le fait que la collectivité que je représente soit attentive et réserve une petite place, une très grande place, au monde associatif. Je n’y suis que trop attachée pour vous écouter, pour discuter, pour échanger et avancer ensemble. C’est quelque chose d’important et les associations de parents sont à mes yeux les organismes qu’il faut écouter. On ne peut pas toujours tout faire, mais au moins s’écouter, c’est déjà beaucoup, et ça permet d’avancer. Donc la collectivité que je représente, c’est-à-dire le Département, aura pour vous une oreille très attentive. Et j’en prends personnellement l’engagement. Et ça me permet de rebondir sur ce que le Département a engagé et sur ce que les départements souhaitent faire. Depuis six mois, nous avons déjà pris quelques axes et quelques décisions importantes, qui vont forcément avoir un rapport avec ce sur quoi vous allez échanger toute la matinée.

Trois axes importants. Le premier concernant la MDPH. Mon Dieu, qu’est-ce que j’entends sur la MDPH… Pas que du bien. Mais c’est une très grosse machine. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, mais peut-être qu’un jour, il faudrait que je vienne vous expliquer vraiment comment ça marche. Parce que j’étais comme vous il y a six mois. Je suis toujours comme vous, mais maintenant que je suis dedans, j’ai bien envie de faire des choses, mais tout n’est pas si simple. Nous avons décidé de monter une vraie antenne de la MDPH au Havre. La décision politique est prise, mais il me manque un médecin. Donc si vous pouvez me trouver un médecin qui veuille bien faire quelques vacations au Havre à l’antenne de la MDPH, elle ouvrira au Havre.

Autre bonne nouvelle, c’est que le département nouvellement élu, la première décision, j’insiste, a été de créer trois postes pour la MDPH. Trois postes pour faire avancer un peu plus vite ce qui n’avance pas à mes yeux assez vite. Tout d’abord essayer de ne pas passer vingt minutes quand on passe un coup de fil à la MDPH. C’est très désagréable. Donc depuis quelques jours, normalement, ça devrait mieux marcher, et je compte sur vous pour me dire si ce n’est pas le cas. Quand on met des choses en place, on aime bien voir les résultats… Donc il y a plus de personnes qui répondent au téléphone, et normalement, vous ne devriez plus attendre vingt minutes, ce qui était insupportable.

Et, bien sûr, les personnes vont traiter les dossiers un peu plus rapidement. C’est la première décision qui a été prise, c’était une priorité. Voilà concernant la MDPH, mais un jour, individuellement ou collectivement, je pourrai venir vous expliquer comment ça marche parce que c’est compliqué. Mais je ne vais pas vous l’expliquer aujourd’hui, ce n’est pas le sujet.

Deuxième orientation prise par le Département, c’est enfin de voir sortir l’Observatoire Régional du Handicap. Cet observatoire va voir le jour avant la fin de l’année. Et ça, c’est quand même quelque chose d’important. Cet Observatoire Régional du Handicap est une absolue nécessité. Une fois que j’ai dit ça, je n’ai pas dit grand-chose, mais j’en ai tellement bien pris conscience, qu’avant la fin de l’année, il sera mis en place, ce qui nous permettra collectivement d’avoir une meilleure vision.

Enfin, le Département s’est positionné sur l’appel à projet « Zéro sans solutions », qui est devenu : « une réponse accompagnée pour tous ».

Nous avons répondu il y a quinze jours à cet appel à projet. Cette réponse « accompagnée pour tous », c’est comment on organise le parcours, la fluidité des parcours, et comment on permet que de la première structure à la dernière, on puisse avoir une fluidité du parcours. En fait, prendre toutes les dispositions qui permettent aux personnes en situation de handicap de vivre dignement et d’avoir une fluidité du début jusqu’à la fin. C’est vraiment important. Nous sommes le seul département dans la Grande Normandie, à avoir répondu à cet appel à projet, et donc nous serons les pilotes, même dans la future Normandie, parce que nous avons été le seul à répondre. J’en suis ravie, parce que ça me semble important. Et là aussi, n’ayez pas peur de venir nous donner vos idées, parce que ce rapport comprend beaucoup de choses, des choses toutes aussi importantes les unes que les autres, et dans tous les domaines. On va co-construire cette réponse et les orientations que nous pourrions présenter au gouvernement.

Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, Monsieur Hild fera la réponse technique, mais politiquement, voilà les trois axes que nous avons développés en six mois de présence au Département. Je voulais vous dire que, pour nous, les personnes en situation de handicap étaient dans nos compétences, et étaient surtout une très grande priorité. Je vous remercie.

Olivier Bouteiller :

René Carlier, on a eu là des annonces importantes, je sais qu’Agnès doit repartir assez vite, est-ce que ça motive des réactions, une question supplémentaire ?

René Carlier :

Pas vraiment, simplement, nous sommes bien conscients de l’importance de l’action du Département, c’est un de nos principaux partenaires sur le handicap, et merci à madame Agnès Firmin-Lebodo de prendre toute la mesure de ce problème que nous vivons chaque jour, nous, les familles.

Olivier Bouteiller :

Nous allons maintenant laisser la parole à notre intervenant, Frédéric Hild. Vous êtes conseiller en gestion du patrimoine chez Jiminy Conseil, spécialiste de ces questions. Vous allez diviser votre propos en trois parties, et je vous préviens Mesdames, Messieurs, à l’issue de chaque partie, nous aurons une session, courte, mais j’espère efficace et pertinente, de questions/réponses. Donc à la fin de la première partie, ce sera le moment de prendre quelques minutes pour poser vos questions.

Frédéric Hild :

Bonjour.

J’ai créé en 2002 Jiminy Conseil, qui est spécialisé dans l'accompagnement des familles vivant une situation de handicap. On les accompagne autour de trois grands sujets :

- Le premier, l’organisation du patrimoine de l’adulte en situation de handicap lui-même. Comment on va organiser son patrimoine et ses ressources pour les mettre autant que possible au service de son projet de vie.

- Deuxième axe : l’organisation de la transmission du patrimoine des parents, car compte tenu de la situation de leur enfant, ils s’interrogent sur la meilleure façon d’organiser les choses.

- Troisièmement : la protection juridique, de la mise en place d’une tutelle ou curatelle jusqu’à la transmission de la protection. La question un peu centrale, c’est : Qu’est-ce qui se passera quand on ne sera plus là, pour un frère, une sœur, des parents ? Comment on assure le lieu de vie de la personne en situation de handicap, ses ressources et sa protection ?

On va essayer de répondre à ces préoccupations aujourd’hui.

L’idée est d’échanger ensemble sur l’organisation du patrimoine familial en présence d’une situation de handicap. Le titre qui avait été donné, c’est « ressources et épargne pour l’avenir de la personne handicapée ».

On va effectivement échanger en trois temps :

- D’abord, les contraintes spécifiques liées à la situation de handicap, c’est important d’y passer un peu de temps, parce que si on ne comprend pas bien ces contraintes, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Là où les professionnels sont parfois en difficulté, c’est qu’ils n’ont pas bien compris ces contraintes particulières, et ils vous proposent des solutions inadaptées.

- Ensuite, on regardera comment on organise le patrimoine de la personne en situation de handicap.

- Et enfin, la transmission du patrimoine des parents à partir de ces contraintes.

On a prévu des questions/réponses à la fin de chaque partie. Je suis là pour vous, pour la Ligue havraise et pour vous, les associations qui font partie du collectif et du service de la Mairie qui s’occupe du handicap. Donc n’hésitez pas, pendant ces moments de respiration à poser vos questions. Toutes les questions sont importantes, je me réserve, si vous voulez bien, simplement deux droits, d’abord : même si d’une question personnelle, on arrive à tirer un intérêt général, et vos questions seront forcément personnelles, donc n’hésitez pas à les poser, mais ça ne pourra pas devenir une consultation individuelle, je me permettrai de le dire. Et deuxièmement, si je sais qu’on traitera le sujet dans la partie suivante, je me permettrai de reporter la question à la partie d’après.

Première partie : Les contraintes spécifiques liées à la situation de handicap.

On va en voir plusieurs. Chaque cas est particulier, chaque histoire est particulière. On a bien sûr une trame qui permet de balayer l’ensemble des problématiques qu’on rencontre en général. Ça fait treize ans que j’accompagne des familles qui vivent une situation de handicap, donc j’arrive à extraire les préoccupations relativement constantes, par moment, vous serez directement concernés, par moment, vous le serez moins, mais l’idée est de balayer l’ensemble des problématiques pour que vous ayez la réponse à vos questions.

On va en voir quatre :

- les conditions de ressources pour l’AAH, c’est la ressource principale bien souvent de la personne en situation de handicap.

- Deuxième contrainte spécifique, on parle de contrainte, c’est avant tout une aide, mais qui a des spécificités particulières qui fait qu’on est obligé d’en tenir compte dans la gestion du patrimoine.

- On verra aussi le patrimoine entre frères et sœurs, car les héritiers de la personne handicapée sont souvent ses frères et sœurs,

- et c’est une problématique particulière, la nécessité d’une protection, je l’ai mis en mémoire, car c’est un sujet sur lequel on pourrait passer deux heures, donc on ne va pas le traiter aujourd’hui.

Commençons par les conditions de ressources pour l’AAH :

Vous voyez en bleu, on devine le montant de l’AAH actuel, 808€. Et imaginons qu’il y ait un revenu de 300€ issu du patrimoine, qui soit perçu par la personne en situation de handicap qui est bénéficiaire d’une AAH.

808 + 300€, vous avez une idée du résultat ? 1108 ? Quelqu’un a dit autre chose ? Ça va être la particularité des conditions de ressources pour l’AAH, c’est que 808 + 300, ça va faire 808.

Quelle est la règle qui s’applique ?

L’AAH est une allocation dite subsidiaire, c’est-à-dire qu’elle n’est versée que si on n’a pas d’autre ressource par ailleurs. Si on en a une, elle est prise en compte pour le calcul de l’AAH, et elle vient réduire d’autant le montant de l’AAH.

Ce à quoi il va falloir faire attention, c’est tout ce qui est imposable.

Pour l’instant, on attend, et l’UNAPEI intervient pour faire modifier le projet de loi de finances pour 2016, pour l’instant, ce sont les ressources ou les intérêts imposables qui sont pris en compte pour le calcul de l’AAH.

C’est-à-dire, si j’ai en tant que personne en situation de handicap un compte sur livret par exemple, ou un Plan d’Epargne Logement, qui a plus de douze ans… A partir de douze ans, les intérêts deviennent imposables. Dans ce cas, ils sont déclarés à la CAF, donc ils sont pris en compte pour le calcul de l’AAH. Avec un effet toujours décalé, car les intérêts produits en 2015 seront intégrés dans la déclaration d’impôt faite en 2016 et vont venir réduire l’AAH de 2017. Donc c’est en 2017 que l’on va voir l’AAH baisser, et il faudra se dire : ah oui, en 2015, j’avais reçu un patrimoine ou un intérêt imposable.

Si la personne est rattaché au foyer fiscal de ses parents, la CAF n’est pas en mesure d’imposer et les parents font une déclaration de ressource à la CAF, qui est censée reproduire exactement ce qu’ils auraient inscrit dans une déclaration d’impôt. Donc la CAF dispose bien des éléments pour recalculer l’AAH compte tenu du revenu imposable.

Attention donc à ces éléments.

Tout ce qui est placement valeur mobilière, obligations, actions, en général, on en fait peu, mais des obligations on peut penser que c’est un placement adapté, le capital est garanti au terme. Chaque année, il y a un coupon, un revenu fixe qui est garanti, donc on se dit : ça peut aussi convenir à la situation de handicap, mais malheureusement ce coupon d’obligation est imposable, donc il est pris en compte par le calcul de l’AAH, et le rendement est nul.

On ne cherche pas des performances exceptionnelles, on cherche au moins à couvrir l’érosion monétaire. Et un rendement nul ne le permet pas. Le rendement peut être négatif, sur un compte sur livret imposable, ça ne rapportera rien à la personne en situation de handicap, mais si elle est rattachée au foyer fiscal de ses parents, les parents vont payer de l’impôt sur l’intérêt qui a été produit.

Malheureusement, ce n’est pas souvent bien maîtrisé par les professionnels auxquels vous avez affaire. Ils oublient qu’il y a une perception de l’AAH, et le revenu complémentaire n’en sera finalement pas un.

On a aussi une difficulté particulière pour assurer des ressources complémentaires à la personne en situation de handicap, souvent, l’idée retenue par les parents, c’est peut-être d’acheter un bien immobilier et de se dire : ça fera un loyer pour notre enfant en situation de handicap, un revenu complémentaire. Mais dans ce cas précis, ça ne marche pas. Dans un cas classique, c’est formidable, mais là, ça ne marche pas. Le loyer sera pris en compte pour le calcul de l’AAH, et la personne n’aura pas de revenu complémentaire. Il aura toujours le même niveau de revenu, et l’AAH sera calculée différemment.

Deuxième mécanisme, deuxième contrainte spécifique : l’octroi d’une aide sociale.

L’idée dans ce qu’on fait aujourd’hui, c’est de décrire le cadre réglementaire et non pas de débattre sur : Est-ce que c’est normal qu’il y ait une participation quand on est accueilli en hébergement, et qu’il y ait récupération ? On peut entendre différentes formules. Globalement, l’UNAPEI préfèrerait qu’il n’y ait pas de récupération d’aide sociale, d’autres peuvent estimer que c’est normal car il y a eu une avance par la collectivité, donc il faut un retour, et on peut entendre qu’on aimerait limiter les difficultés dans ces mécanismes. Il faut voir les avantages de ce système, et comment on s’adapte par rapport à ça.

Si une aide sociale est versée, on entre dans un mécanisme particulier, on va notamment traiter de l’hébergement, car c’est le cas susceptible d’être assez fréquent et un peu plus problématique.

Juste un recul sur l’aide sociale en général, je parle sous le contrôle de madame Agnès Firmin-Lebodo, qui pourra me corriger, tout ce qui est aide sociale légale, c’est en général l’aide à l’hébergement, où on a des textes de lois qui disent comment ça se passe, c’est à partir de ces textes qu’on va échanger, nous.

Vous pouvez être accompagné par un département qui a des règles différentes par rapport à ce que dit la loi. Dans la mesure où un règlement départemental d’aide sociale peut prévoir des mesures plus favorables que le cadre légal. Pour autant, on voit une espèce de tendance aujourd’hui nationale qui fait que les conseils départementaux, qui avaient des positions un peu plus favorables que le cadre légal, ont tendance à revenir sur le socle de la loi, c’est ce qu’on va traiter ensemble, parce que l’aide sociale départementale peut être amenée à évoluer dans un sens ou dans un autre.

On a aussi l’aide sociale facultative, qui dépend directement des départements. Ça va plutôt concerner tout ce qui est SAVS, Services d'Accompagnement à la Vie Sociale, ou SAMSAH, qui ajoute la dimension médicale, Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés, et là, ça dépend essentiellement d de l’aide sociale du département. La tendance globale, c’est que de plus en plus des départements demandent une participation pour les SAVS ou les SAMSAH. Et on retrouve, dans ce cas là, les mêmes règles que pour l’hébergement.

L’aide sociale intervient uniquement pour la partie qui ne peut pas être payée par la personne hébergée.

Regardons les trois rouages de ce mécanisme de l’aide sociale :

- Dans un premier temps, on va voir les impacts de la participation : Toute personne hébergée doit financer prioritairement son hébergement. On va voir quel impact ça a.

- Deuxième rouage : l’aide sociale elle-même, c’est-à-dire qu’à partir du moment où la personne en situation de handicap ne peut pas financer la totalité de son hébergement, le Conseil Départemental paie la différence entre le coût réel de l’hébergement et la participation de la personne hébergée, c’est l’aide sociale.

- Enfin cette aide sociale est considérée comme étant une avance, c’est-à-dire qu’elle est récupérable, on va voir qu’elle est récupérable au moment de la succession et il va y avoir constitution d’une créance par le conseil départemental sur la tête de la personne hébergée.

On retrouve une addition, un peu la même situation que la personne qui percevrait l’AAH et qui aurait issu de son patrimoine un revenu complémentaire de 300€ par mois par exemple, ça peut être un loyer d’un bien immobilier, un revenu d’un placement financier…

808 + 300 = 242 €

Si cette personne est hébergée, je ne vous redemande pas combien il lui restera. Cette fois-ci, ça va faire 242€. Au travers de cette addition un peu bizarre, on va voir deux règles.

- La première, c’est que toute personne hébergée doit financer prioritairement son hébergement, et pour ça, on va lui demander 90% de ses ressources. Si elle travaille en ESAT, deux tiers de sa rémunération d’ESAT, 90% des autres ressources. 90% des ressources, ça signifie que 808 + 300, ça fait 1108, il devrait rester 110, 111…

- C’est là qu’intervient la deuxième règle. Le minimum laissé à la disposition de la personne hébergée ne peut pas être inférieur à 30% de l’AAH à taux plein. 30% de 808, ça fait 242, et donc dans le cas précis, il sera laissé à la disposition de la personne hébergée 242 €. Si elle travaille en ESAT, c’est 50% de l’AAH à taux plein, il lui restera 404 €.

On voit bien une deuxième contrainte particulière puisque, là encore, si on reprend l’idée de créer une indépendance financière pour son enfant en situation de handicap en investissant dans un bien immobilier qui sera loué, la personne hébergée ne recueillera que 10% de ce loyer, et on n’arrivera pas à créer une indépendance financière si elle bénéficie d’un hébergement.

Autre particularité du mécanisme de l’aide sociale, c’est que les intérêts capitalisés sur les placements financiers se rajoutent au capital, donc même s’il n’y a pas de ressources perçues, les intérêts capitalisés sont perçus comme des ressources pour le calcul.

Si par exemple il y a un contrat d’assurance vie qui a été fait pour 100 000 €, il a rapporté 3%, il y a 3 000 € d’intérêts qui sont capitalisés sur le contrat, qui ne sont pas perçus. Eh bien l’addition sera là à nouveau un peu particulière, le résultat ne peut faire que 100 300 puisque les 3 000 € d’intérêts vont entrer dans l’assiette du calcul aux frais d’entretiens et d’hébergement, il faudra en reverser 90% au département, il restera donc 300.

Tous les placements sont concernés, sauf un, on le verra tout à l’heure, monsieur Carlier a déjà vendu un peu la mèche. Vous avez bien fait. C’était du teasing.

Dès que ça produit des intérêts, c’est déjà pris en compte, que ce soit imposable ou pas, pour le calcul. Intérêts des livrets A, des livrets de développement durable, des contrats d’assurance vie, des plans d’épargne logement, le jour où on le clôture, on regarde les intérêts accumulés et on en reverse 90%, plus-value immobilière, tout ce qui va produire un intérêt rentre dans l’assiette.

Voilà le cadre réglementaire.

J’aurais dû vous dire en introduction qu’on dresse un tableau qui est un petit peu noir dans la première partie, car on regarde toutes les difficultés potentielles. Bien sûr, le ciel s’éclaircira dans la deuxième et troisième partie, on verra comment à partir de ces cadres réglementaires, on a des cadres légaux permettant de pallier ces difficultés.

Donc c’était la première règle : la contribution aux frais d’entretien et d’hébergement.

Ensuite, on va dire un mot sur la prise d’une hypothèque légale, voir ce que ça signifie et les problématiques que ça peut engendrer.

Dans le patrimoine de la personne en situation de handicap, on peut avoir éventuellement un bien immobilier, un peu d’épargne, peut-être qu’il n’y a rien du tout parce que dans un premier temps, avec l’AAH, on n’a pas les moyens d’économiser beaucoup, mais si les parents ont un peu de patrimoine, il va y avoir un héritage pour la personne en situation de handicap, et à un moment ou à un autre, on sera soumis aux problématiques de récupération qu’on est en train de voir. Pas forcément tout de suite, mais peut-être au décès des parents, c’est pour ça qu’on fait le lien entre le patrimoine de la personne en situation de handicap et celui de ses parents, car il faut une vision globale de la situation familiale pour organiser les choses correctement.

La personne handicapée a une dette vis-à-vis du Conseil Départemental, puisque l’aide sociale à l’hébergement est une avance qu’il faudra rembourser. Donc c’est comme si le Conseil Départemental avait fait un prêt et qu’il faut le rembourser. Si vous allez voir votre banquier pour emprunter et acheter un bien immobilier, la banque va faire le prêt, mais pour être sûre que vous allez rembourser, elle va prendre une hypothèque. Le Conseil Départemental est en droit de faire la même chose. Il va pouvoir prendre une hypothèque sur les biens immobiliers de la personne hébergée.

Dans un premier temps, peut-être que la personne en situation de handicap n’a pas de bien immobilier, mais dès qu’elle va hériter de ses parents, peut-être qu’il y en aura un dans le patrimoine des parents, que l’enfant va en percevoir une partie, et à ce moment-là, il peut y avoir une prise d’hypothèque.

Elle nous embête un petit peu, cette prise d’hypothèque, mais on a une jurisprudence assez positive, je vais en parler un petit peu si jamais la situation se produit pour vous.

Un exemple : c’est deux sœurs qui avaient hérité de leurs parents un appartement. Une des deux sœurs vit en foyer de vie, bénéficie d’une aide sociale récupérable, elle est copropriétaire en indivision de cet appartement avec sa sœur. Le conseil départemental a pris une hypothèque. Les deux sœurs décident de vendre le bien immobilier, car il n’y a pas d’intérêt particulier à le conserver et le notaire ne peut pas faire la vente parce qu’il y a une hypothèque. Il demande au Conseil Départemental de lever l’hypothèque pour pouvoir faire la vente et le Conseil Départemental lui répond qu’il ne lèvera l’hypothèque que si le notaire s’engage à lui reverser les fruits de la vente qui devraient revenir à la personne en situation de handicap. C’est assez logique du point de vue des droits des hypothèques. Si on prend l’exemple de l’investissement immobilier. Si vous voulez vendre le bien immobilier pour lequel vous avez fait un prêt, la banque va vous dire : je ne lève l’hypothèque que si vous soldez le prêt. Là, c’est un peu la même chose. Je lève l’hypothèque que si vous consacrez les fruits de la vente au remboursement de l’aide sociale qui a déjà été accordée.

Cette décision du Conseil Départemental a été condamnée par le Conseil d’Etat qui a estimé qu’il s’agissait d’une récupération de l’aide sociale du vivant de la personne en situation de handicap, que ce n’était pas conforme à l’esprit de la loi du 11 février 2005 qui dit qu’il ne peut y avoir de récupération qu’au moment de la succession de la personne hébergée. Et il y a un autre point de droit qui est le fait que la créance détenue par le conseil départemental, elle ne peut être juridiquement certaine qu’au moment de la succession de la personne hébergée, car la récupération dépend de la qualité des héritiers.

On va le voir un peu plus loin. Tant qu’on ne sait pas si la personne en situation de handicap aura encore ses parents au moment de son décès, un conjoint ou des enfants, on n’est pas capable de dire si la créance sera certaine ou pas.

Malgré cela, certains Conseils Départementaux continuent à essayer de récupérer, par anticipation, au moment où on veut lever des hypothèques. Ça arrive, on traite ce genre de cas plusieurs fois dans l’année. Donc c’est bien de savoir qu’il ne faut pas hésiter à aller en contentieux sur ce genre de sujet, pour dire qu’on n’est pas d’accord, leur fournir, et l’UNAPEI est là, et vos associations avec le support de l’UNAPEI, sont là pour vous donner les outils juridiques qu’il faut pour aller au contentieux. Mais il y en a de moins en moins, il suffit d’écrire une lettre suffisamment explicite au Conseil Départemental en joignant l’arrêt du Conseil d’Etat pour que l’hypothèque soit levée. Mais si on ne fait rien, il peut y avoir récupération anticipée.

Quelques rappels importants au passage, parce que je sais que les familles parfois mélangent un peu les sujets. En ce qui concerne l’AAH, l’AEEH, les allocations logement, l’allocation compensatrice pour tierce personne, il n’y a pas de récupération. Il y a encore des questions sur l’AAH, c’est une allocation non récupérable. La prestation de compensation de handicap, ce n’est pas récupérable non plus.

Demeure récupérable tout ce qui est frais d’hébergement, aides à domicile.

Comme on n’a pas de textes légaux pour tout ce qui est SAVS et SAMSAH, certains Conseils Départementaux décident de récupérer sur ce qui est financé au titre des SAVS et des SAMSAH sous prétexte que c’est de l’aide à domicile. Donc il peut y avoir une récupération sur l’aide au titre du SAVS ou du SAMSAH, c’est financé par les Conseils Départementaux, donc ils veulent pouvoir exercer une récupération.

L’ASPA, allocation de solidarité pour les personnes âgées est aussi récupérable. Ça pose une petite difficulté après 62 ans, au moment du départ à la retraite, puisque la personne en situation de handicap aura peut-être perçu l’Allocation pour Adulte Handicapé. Au moment de son départ à la retraite, l’AAH va être suspendue, remplacée par l’ASPA (Allocation de Solidarité pour les Personnes Agées). Mais les règles de calcul de l’ASPA sont beaucoup plus contraignantes que celles de l’AAH. Et potentiellement, ce qui peut se passer, c’est que si la personne a un peu de patrimoine, elle va perdre l’ASPA. Mais comme rien n’est jamais complètement simple, si elle a une carte d’invalidité à 80%, elle va perdre l’ASPA, mais elle va retrouver l’AAH. Donc il y a une espèce de continuité entre le moment d’avant la retraite où on perçoit l’AAH, et après la retraite, où finalement, après un moment un peu difficile, on continue à percevoir l’AAH.

Le problème se pose pour les personnes qui n’ont pas de carte d’invalidité à 80%, puisqu’elles ne peuvent pas récupérer l’AAH, elles continuent à percevoir l’ASPA ou pas, et si elles la perçoivent, c’est récupérable. Donc on a une vulnérabilité financière beaucoup plus forte que si on n’a pas de carte d’invalidité à 80%. Et on ne peut pas ignorer le fait qu’il y a une espèce de recrudescence de taux d’invalidité de 79% dans les MDPH, et on voit quelle est l’idée susceptible de motiver cela.

Reprenons notre mécanisme d’aide sociale.

Dans un premier temps : participation de la personne handicapée.

Dans un deuxième temps : financement par l’aide sociale puisque les prix de journée sont tels que la participation de la personne hébergée ne suffit pas à financer la totalité de l’hébergement. Le conseil départemental paie une partie.

Troisième temps, arrive le moment de la récupération de cette aide sociale. Elle ne peut se produire qu’au moment de la succession de la personne hébergée, il n’y a plus de récupération pour retour à meilleure fortune ou au décès des parents de l’enfant en situation de handicap. Donc, il n’y a pas de récupération si les parents font une donation à leur enfant qui bénéficie d’un hébergement. C’est important. La récupération est reportée au décès de la personne qui a bénéficié d’un hébergement. Et la récupération ne se fait pas dans tous les cas.

On va regarder qui sont les héritiers de la personne qui a été hébergée. Si ce sont ses parents, son conjoint ou ses enfants, il n’y a pas de récupération de l’aide sociale. Donc imaginons le cas d’une famille où il y a un seul enfant par exemple, qui est en situation de handicap, si au moment où il décède, ses parents sont encore vivants, ses héritiers sont donc les parents, aucune récupération de l’aide sociale. Si un des parents est décédé mais qu’il en reste un, l’héritier sera le parent survivant, aucune récupération de l’aide sociale.

Si les parents décèdent avant l’enfant et si au moment du décès de l’enfant, ses héritiers sont des cousins, cousines, neveux, nièces, là, il y aura récupération. Donc si ce sont les parents, le conjoint, les enfants, pas de récupération de l’aide sociale. Si ce ne sont pas ces personnes-là, il faut que les personnes prouvent qu’elles ont assumé la charge effective et constante de la personne en situation de handicap. Cette notion donne lieu à une interprétation de la loi, qui était jusque-là assez favorable dans la mesure où le Conseil Départemental était prêt à entendre qu’un frère ou une sœur qui avait rendu des visites régulières à son frère ou sa sœur en situation de handicap, qui l’avait accueilli pendant les vacances, pour peu qu’elle en soit curatrice ou tutrice, était exonérée de récupération de l’aide sociale. Cette interprétation tend à disparaître, le Conseil Départemental affirmant que c’est quand même le foyer qui assume la charge effective et constante, et non pas le frère ou la sœur, même s’il l’accueille régulièrement ou lui rend des visites régulières. Donc la plupart du temps, quand les héritiers sont les frères et sœurs, quand ce n’est pas le conjoint, les parents ou les enfants, on est dans un cadre de récupération de l’aide sociale.

Et on y est parfois plus tôt que ce qu’on croit, puisque le code civil nous dit qu’en cas de décès d’un enfant, s’il y a des frères et sœurs, les frères et sœurs sont déjà héritiers pour la moitié du patrimoine. Les parents recueillent la moitié du patrimoine de leur enfant décédé, ce sont les frères et sœurs qui recueillent l’autre moitié. Donc là, c’est d’autant plus difficile d’expliquer que les frères et sœurs ont assumé la charge constante, puisque les parents sont encore vivants. Ce qui peut nous sauver, c’est que peut-être à ce moment-là, l’enfant en situation de handicap n’a pas de patrimoine, il n’a pas hérité, etc.

Là où on est un peu plus en difficulté, c’est quand un parent est déjà décédé, si l’adulte en situation de handicap décède à ce moment-là, ses héritiers sont pour un quart seulement le parent survivant et pour les trois quarts les frères et sœurs. On est systématiquement dans un cas de récupération de l’aide sociale. Avec une problématique un peu particulière à ce moment-là, c’est que… Imaginons par exemple que les parents sont propriétaires d’un bien immobilier qui est leur résidence principale, et qui constitue la majeure partie de leur patrimoine. Ils sont mariés sous le régime légal, ils n’ont pas fait de contrat de mariage, et au décès du premier parent, le conjoint survivant va conserver la moitié du bien qui lui appartient, et l’autre moitié fait l’objet de la succession. Sur cette moitié, le conjoint a priori aura l’usufruit, il pourra continuer à habiter le bien, et les enfants seront propriétaires de la moitié qui a fait l’objet de la succession.

S’il y a deux enfants dont un est en situation de handicap, l’enfant en situation de handicap a donc une moitié en nue propriété, il est propriétaire d’une partie du bien immobilier. S’il est hébergé et qu’il bénéficie d’une aide sociale récupérable, et que malheureusement, il décède à ce moment-là, il est propriétaire d’une partie de la maison familiale et il décède. Pour un quart, son héritier est son parent qui est toujours vivant, pour trois quarts, c’est son frère. On est dans un cas de récupération de l’aide sociale. Le frère n’est pas parent, enfant, conjoint, donc il y a récupération de l’aide sociale.

Comment fait-on pour rembourser l’aide sociale ? Comment fait le frère pour rembourser l’aide sociale ? S’il a les moyens financiers de le faire, il va indemniser le Conseil Départemental à hauteur de ce que vaut la part de son frère. Et s’il n’a pas les moyens ? Est-ce qu’il faut vendre le bien immobilier pour rembourser l’aide sociale ? On peut à ce moment-là, dans le cas particulier où il s’agit de la résidence principale d’un des parents, négocier avec le Conseil Départemental pour reporter la récupération de l’aide social au décès du deuxième parent. Mais c’est juste une négociation. Et s’il s’agit d’une résidence secondaire ou d’un autre bien immobilier, on est plus ou moins forcé de vendre le bien pour pouvoir rembourser l’aide sociale à ce moment-là. Donc on a une contrainte très particulière qui va nous inviter à prendre un certain nombre de mesures pour éviter des situations de tensions un peu complexes.

Si les deux parents sont décédés, les héritiers sont les frères et sœurs, ou cousins, cousines, neveux, nièces, etc. On est dans un cas de récupération de l’aide sociale puisque les frères et sœurs ont de plus en plus de mal à expliciter qu’ils ont assumé la charge effective et constante.

On a eu le cas où trois frères s’occupaient de leur quatrième frère en situation de handicap, et qui était hébergé, la réponse du Conseil Départemental a été de dire : on ne s’occupe pas à 300% de quelqu’un, au mieux à 100%. Vous vous êtes partagé en trois cette tâche-là, donc à hauteur d’un tiers on vous exonère de la récupération, mais à hauteur de deux tiers, on entend récupérer. Donc on a de plus en plus de mal à éviter la récupération de l’aide sociale quand les héritiers ne sont pas les parents, le conjoint ou l’enfant.

Deux précisions importantes, la première et la deuxième… Je dis la deuxième en premier parce qu’on vient de voir dans l’exemple qu’on a pris, que la récupération s’exerce en valeur et non pas en nature. Les mots sont importants parce que dans notre exemple, ça n’intéresse absolument pas le Conseil Départemental de devenir co-indivisaire du bien immobilier. Il ne veut pas une partie du bien immobilier, ce qu’il veut, c’est en argent, ce que représente cette partie du bien immobilier. C’est ça qui peut provoquer la vente du bien, car le Conseil Départemental veut en valeur ce que représente le patrimoine de la personne qui a bénéficié d’une aide sociale à l’hébergement.

L’autre précision maintenant : Il s’agit d’une récupération sur la succession et non pas sur les héritiers. Là aussi, les termes sont importants, parce que ça signifie que si la totalité du patrimoine qu’avait la personne hébergée est inférieure à la dette, (et on l’a vu tout à l’heure dans l’exemple qu’on avait de la balance, où il y avait plus de passif que d’actif, ce qui est tout à fait possible, voire fréquent, puisque le prix de journée d’un foyer de vie, mettons que ce soit autour de 150€ par jour, ça fait 4.500€ par mois et 50.000€ sur l’année, 500.000€ sur dix ans, 1 million d’€ en vingt ans). Donc il est possible que la dette soit supérieure au patrimoine de la personne ayant bénéficié d’un hébergement. Si le patrimoine ne suffit pas à rembourser la totalité de la dette, on ne demandera pas aux héritiers de prendre sur leur patrimoine personnel pour finir de rembourser. Ça a quand même son importance, parce que ça signifie que ce n’est pas la totalité du patrimoine qui peut être impliquée. C’est important de le dire, car souvent, quelques familles se disent : non, on ne veut pas que notre enfant aille en foyer de vie, parce qu’on ne maîtrise pas trop comment ça va se passer, on va tout nous prendre.

On ne peut pas rentrer dans ce genre de mécanisme. Priorité au projet de vie, bien sûr, et on n’engage pas la totalité du patrimoine familial, mais « uniquement » le patrimoine de la personne hébergée.

Troisième et dernière contrainte

On a vu les conditions de ressources pour l’AAH, l’octroi d’une aide sociale, cette constitution d’une créance et cette récupération. Disons un mot sur les droits de succession entre frères et sœurs.

Si telle est la situation familiale bien sûr. Si ce sont des cousins ou cousines, c’est encore pire. L’abattement est très réduit, il est de l’ordre de 16.000€. Si l’enfant en situation de handicap décède, qu’il n’a pas de conjoint, pas d’enfant, ses frères et sœurs sont forcément héritiers, ils ont 16.000€ d’abattement, puis sont très vite taxés à 45%. Quand bien même il n’y aurait pas de récupération d’une aide sociale, on sait que le patrimoine de l’adulte en situation de handicap sera reperdu presque pour la moitié au titre des droits de succession à régler entre frères et sœurs. Donc dans l’exemple de notre bien immobilier, l’enfant en situation de handicap a hérité d’une part au décès de ses parents, il décède, pour 75% son héritier est son frère. Admettons que la personne en situation de handicap n’ait pas bénéficié d’un hébergement, il y aura tout de même les droits de succession à payer entre frères.

On va se demander si le frère a la capacité financière à payer ou non. Ce sera la même difficulté particulière à cause des droits de succession entre frères et sœurs.

On fait une petite synthèse là-dessus, et juste après, on prend un temps de questions/réponses pour être sûr qu’on a bien compris et répondre aux préoccupations particulières que vous avez sur l’AAH, sur l’aide sociale, avant d’attaquer la deuxième et la troisième partie.

C’est un scénario un peu défavorable qu’on a pour l’instant dans cette synthèse, car on n’arrive pas à créer des ressources complémentaires On peut s’interroger sur comment en créer en tout cas, car à chaque fois qu’on crée une ressource, c’est autant d’AAH en moins, et on voit sur ce schéma que si on crée un revenu complémentaire, qui est pris en compte dans le calcul de l’AAH, on garde le même niveau de ressource.

On voit que dès qu’on pense avoir une ressource complémentaire pour créer une indépendance financière, on se demande comment on peut en créer une, en bénéficiant d’un hébergement, comme on n’en garde que 10%.

On voit que compte tenu que même les intérêts capitalisés sont pris en compte, en n’en gardant que 10%, on ne peut pas protéger le patrimoine de l’érosion monétaire, donc il y a une déperdition de l’inflation par rapport au patrimoine de la personne hébergée, du pouvoir d’achat de son patrimoine… Et on voit que du fait de la récupération de l’aide sociale et des droits de succession, on a une déperdition assez forte du patrimoine familial qui est orienté vers l’adulte en situation de handicap. Ce qui amène certains professionnels, si on s’arrêtait à ce constat, à dire : il ne faut rien transmettre à votre enfant en situation de handicap, parce que de toute façon, on va tout lui prendre, et ce sera tout perdu. En gros, on arrive à ce genre de synthèse.

On va voir comment on va au-delà, et comment on peut faire mieux.

Je vous propose de faire une séance de questions/réponses sur ces problématiques.

Olivier Bouteiller :

Je sais que la première question est toujours un peu plus difficile à poser que les autres.

Question :

- Sur votre exemple, 50 000 € par an, 200 000 en vingt ans, est-ce qu’il y a un déflateur ou est-ce en nominal qu’on additionne les sommes ?

Frédéric Hild :

- C’est la bonne nouvelle, la dette vis-à-vis du conseil départemental n’est pas valorisée, n’est pas indexée, c’est le nominal de ce qui a été payé.

Olivier Bouteiller :

Les chiffres donnés tout à l’heure sont éloquents, j’ai été moi-même rassuré, même si je suis peu concerné directement, de savoir que tout n’était pas récupéré sur 1 million à la fin d’une vie.

Question :

Je voudrais savoir si lorsqu’on s’inscrit à un service SAVS ou SAMSAH, est-ce qu’il est précisé qu’il y aura récupération ? Parce que mon fils est en phase de rentrer en SAMSAH, et jamais on ne m’a fait allusion à cela.

Frédéric Hild :

Ça dépend du Conseil Départemental lui-même et du « règlement départemental d’aide sociale ». Logiquement, c’est inscrit dans le règlement qu’on doit vous donner au moment de l’octroi d’une aide sociale. Vous devez voir s’il y a une récupération de prévue ou non, et vous devez en être informé. Là où malheureusement, l’information peut ne pas être suffisante, c’est qu’aujourd’hui, votre enfant peut bénéficier d’un SAVS alors que le Conseil Départemental prévoit que ce n’est pas récupérable, mais si dans deux ou trois ans, le Conseil Départemental change, à partir du moment où il va y avoir renouvellement de l’aide, tous les cinq ans si c’est prévu comme ça, cela deviendra récupérable. Il faudrait obliger les Conseils Départementaux à avoir une information beaucoup plus constante et transparente sur ce qui est récupérable ou pas, les conditions de participation, etc. On essaie de faire en sorte que les Conseils Départementaux soient plus transparents.

Fabrice Pézier :

- Bonjour, je suis le responsable du SAMSAH qui va accueillir son fils prochainement. Sur le Département de Seine-Maritime, il n’y a pas de récupération de l’aide sociale. Il suffit de passer la Seine, et en Basse-Normandie, c’est appliqué sur d’autres départements. On n’en informe pas les familles parce que ce n’est pas le cas, mais c’est une vigilance qu’il faut avoir. Et en tant que responsables d’établissements et d’associations, c’est à nous de travailler sur ces questions-là, parce que pour connaître ce qui se passe dans les autres départements où il y a cette récupération, on voit un refus des personnes à être accompagnées. Et c’est aux services qui accueillent de faire cette récupération en plus !.

Il y a certains services d'accompagnement qui ont des dossiers en contentieux, en recouvrement, avec des personnes qu’ils sont censés accompagner !.

Autre intervention :

Je voulais intervenir sur la transparence du règlement départemental d’aide sociale. On peut actuellement le télécharger en allant sur le site du département de Seine Maritime. Mais c’est quand même très complexe et pas toujours simple à comprendre. Je suis assistante sociale de formation, donc j’avais une certaine habitude, mais on aurait, nous, les associations de familles et de parents, à avoir une vision et à créer des pôles ressources.

René Carlier:

Autant on peut comprendre qu’il y ait récupération sur l’hébergement, la restauration, autant c’est plus difficile de comprendre qu’elle puisse s’appliquer sur les SAVS ou SAMSAH puisque là, on est dans l'accompagnement et la loi de 2005 dit que c’est la solidarité nationale qui doit prendre en charge la compensation, comme par exemple pour l’aide humaine de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap). Et il faut que nos associations restent très vigilantes pour ne pas permettre ça.

Et une autre question peut-être : Au moment de la retraite, vous avez dit que s’il y avait carte d’invalidité, il y avait possibilité de récupérer l’AAH, peut-on préciser sur quel taux d’invalidité, c’est à partir de 80% ?

Frédéric Hild :

- 80%.

Autre question :

Concernant la vélotypie, est-ce que ce qui est sur l’écran sera récupérable ?

Olivier Bouteiller :

C’est avec le service handicap que ça se gère.

Béatrice Lacoume :

- On va récupérer texte, et ce sera disponible sur demande auprès du service handicap dans la ville.

René Carlier :

A la fin de la séance, ceux qui souhaitent avoir ces informations par le biais d’un mail, pourront s’inscrire et donner leur adresse mail au stand de la Ligue, pour qu’on puisse leur envoyer ces informations.

Béatrice Lacoume :

Ou plus simplement, vous nous envoyez un mail au service handicap, servicehandicap@lehavre.fr, et on vous retransfèrera le texte directement.

Autre question :

Bonjour. Par rapport à vos exemples, vous n’avez pas parlé du cas où la personne a des enfants. Qu’est-ce qui se passe en cas de récupération des aides, s’il y a des enfants ?

Frédéric Hild :

Si les héritiers sont le conjoint, les parents ou les enfants, il n’y a pas de récupération de l’aide sociale. Si la personne en situation de handicap a des enfants, ils sont héritiers directement avant même les parents, il n’y a que les enfants qui héritent, et du coup, il n’y a pas de récupération des aides sociales. On parle bien de l’aide sociale pour les personnes en situation de handicap.

Question :

Ma sœur touche, recevait l’AAH, tant qu’elle n’avait pas 62 ans, elle a maintenant l’ASPA. Cette récupération ne se fera pas tant qu’elle a un fils vivant ?

Frédéric Hild :

- Absolument.

Autre question :

Bonjour, pour une personne en situation de handicap hébergée dans un foyer d’hébergement, et avec une participation du Département, est-ce qu’il y a moyen de connaître l’évolution de la créance du département chaque année ? Y a-t-il une information prévue ? Les documents que nous recevons pour payer la part laissée à la personne en situation de handicap ne mentionnent pas grand-chose à cet égard.

Frédéric Hild :

Il y a deux façons de faire, une façon simple et une façon empirique. La façon empirique, c’est de demander au chef d’établissement le prix de journée, de déduire la participation que vous connaissez puisqu’on vous envoie la facture, et l’écart entre les deux, c’est l’aide sociale. Si vous cumulez l’aide sociale d’année de chaque année, vous avez une idée de la dette constituée. Autre façon plus simple : interroger le Conseil Départemental qui connaît parfaitement le montant de la dette à l’euro près, puisque pour une succession, il est capable d’écrire très vite au notaire chargé de la succession pour dire le montant de la dette au profit du Conseil Départemental.

Olivier Bouteiller :

Encore une question, et on va passer à la deuxième partie, qui motivera encore des questions par la suite.

Question :

Je voudrais poser une question : Lorsque l’on a une carte d’invalidité à 80% et que l’on devient à la retraite, est-ce qu’on perd nos droits d’invalidité ? Et est-ce que l’on perd sa pension d’invalidité ?

Frédéric Hild :

Non. Tout ce qui est revenu, issu du travail, et donc constitutif d’une retraite, est complètement préservé de ce point de vue-là, et la pension d’invalidité est pérenne.

Question :

Bonjour, et pour les personnes accueillies en foyer de jour, il y a une aide sociale aussi, et comment connaître le montant ?

Frédéric Hild :

Il y a aussi un prix de journée pour l’accueil de jour, c’est exactement le même système que pour l’hébergement. Le prix de journée cumulé de jours en jours, de mois en mois, d’années en années, constitue l’aide sociale récupérable. Bien souvent, on ne demande pas de participation, donc il n’y a pas à déduire de participation, la totalité de la dette, c’est la totalité des prix de journée cumulés.

René Carlier :

Il faut préciser aussi, qu’au moment de la retraite, si l’on garde une partie de l’AAH (en complément de l’ASPA ou de sa retraite), c’est sans les compléments qui existent avant 62 ans.

Olivier Bouteiller:

Je vous propose de passer à la deuxième partie de votre propos, et Mesdames, Messieurs, comme vous l’avez bien fait à l’issue de cette première partie, vous pourrez revenir poser des questions et demander des précisions juste après.

Deuxième partie : Comment organiser le patrimoine de l’adulte handicapé.

Frédéric Hild :

Regardons maintenant à partir de ces contraintes, comment on peut organiser, le mieux possible, le patrimoine de l’adulte en situation de handicap. On va faire un focus sur l’Epargne Handicap dont parlait René Carlier tout à l’heure.

Dans le patrimoine de l’adulte en situation de handicap, on peut avoir, a priori, des livrets non imposables, donc on va privilégier le livret A, le plan d’épargne logement de moins de douze ans… Les livrets non imposables n’auront pas d’impact sur l’AAH, et leurs intérêts seront pris en compte pour le calcul de la contribution aux frais d’entretien et d’hébergement, si telle est la situation, mais on se dit que 90% de 0,75% d’intérêts, finalement, c’est moins grave, et que de toute façon, il y a bien besoin d’avoir des liquidités immédiates si on a des dépenses à faire à court terme. Donc on va conserver des livrets non imposables.

Bien sûr, il peut y avoir un bien immobilier dans le patrimoine. On a vu que l’immobilier locatif ne va pas être adapté, puisque le loyer va être imposable et pris en compte pour la contribution aux frais d’entretien et d’hébergement et aussi pour l’AAH, puisqu’il est imposable, donc il n’est pas intéressant avec une situation de handicap.

Pour autant, l’immobilier en tant que bien d’usage, c’est-à-dire en tant que résidence principale ou résidence secondaire, demeure tout à fait adapté. Une personne en situation de handicap, qui aurait suffisamment d’autonomie pour vivre seule, peut envisager d’être propriétaire de sa résidence principale, ça ne pose pas de difficulté vis-à-vis de l’AAH puisqu’on ne dégage pas de revenu imposable . Si le bien est vendu pour en racheter un autre, comme c’est une résidence principale, la plus-value n’est pas imposable, donc être propriétaire d’un bien immobilier pour l’habiter ne pose pas de difficulté particulière.

Au-delà de ça, on va ensuite être amené à privilégier l’épargne handicap. On va voir pourquoi, en faisant un focus sur cette solution dédiée à la personne handicapée.

Quels sont les objectifs qu’on poursuit ?

D’abord essayer de favoriser l’autonomie financière de la personne en situation de handicap, autant que possible, malgré les contraintes qu’on a vues. Donc l’enjeu est majeur, mais la situation de base est un peu complexe. On va chercher à mettre son patrimoine au service de son projet de vie autant que possible, et le projet de vie est prioritaire dans l’approche qu’on a. Quand vous dites que des familles sont prêtes à se passer d’un service d'accompagnement alors qu’il a été vraiment identifié que c’était utile pour la personne en situation de handicap, simplement parce qu’on a peur des répercussion de l’aide sociale, c’est vraiment dommage, d’autant qu’on va voir qu’on peut s’organiser pour réduire cette pression et bénéficier de ce type d'accompagnement sans que ça pose des difficultés particulières.

Autre objectif : préparer le patrimoine de la personne en situation de handicap à recevoir celui de ses parents. On fait un lien entre le patrimoine des parents et celui de la personne en situation de handicap. Dans un premier temps, peut-être que la personne handicapée n’aura pas beaucoup de patrimoine, mais on sait qu’à un moment ou un autre, elle va hériter de celui de ses parents. Donc on prépare le patrimoine de la personne à recevoir celui de ses parents. Et bien sûr, au moment où la personne en situation de handicap va hériter de ses parents, on aura à réorganiser son patrimoine pour qu’il soit adapté à la situation. Je vous dis ça parce que souvent, des familles me disent : on a bien compris que l’immobilier locatif, ce n’était pas bien pour notre enfant en situation de handicap, donc on va le vendre et faire autre chose. Ce n’est pas l’idée. L’idée, c’est bien de conserver le patrimoine des parents pour qu’il soit adapté à leurs propres objectifs, et s’il y a un bien immobilier locatif qui est transmis à leur enfant en situation de handicap, simplement, on prendra les dispositions pour le vendre dans les meilleures conditions, et pouvoir investir autrement.

Faisons un focus sur l’épargne handicap.

A la base, c’est un contrat d’assurance vie. Donc si vous voyez un peu ce qu’est un contrat d’assurance vie, vous voyez ce qu’est un contrat d’épargne handicap.

Contrat d’assurance vie souscrit par une personne en situation de handicap, c’est au nom de la personne handicapée, c’est son argent à elle, c’est un contrat à son nom à elle. Un contrat d’assurance vie au nom des parents, avec comme bénéficiaire la personne en situation de handicap, ce n’est pas un contrat d’épargne handicap, c’est un contrat d’assurance vie. Le contrat d’épargne handicap, c’est au nom de la personne handicapée. Rien n’empêche les parents de faire un versement sur le contrat de la personne en situation de handicap, soit dans le cadre d’un présent d’usage, au moment d’anniversaires ou de fêtes de Noël, (on peut verser 1.000€ sur le contrat, on appelle ça présent d’usage), mais c’est bien son argent à lui, puisqu’on lui donne. Au moment d’un don manuel des parents ou d’une donation des parents, de la même façon, les parents peuvent investir directement sur le contrat de leur enfant, mais ils lui donnent l’argent.

Si c’est un contrat d’assurance vie, ça veut dire qu’on peut ouvrir autant de contrats qu’on veut, qu’on peut y verser tous les montants qu’on veut sans limite.

On aura simplement, on en reparlera tout à l’heure, la notion de prime manifestement exagérée.

Quelles sont les conditions pour qu’un contrat d’assurance vie puisse être reconnu comme une « Epargne handicap » : C’est un contrat d’assurance vie souscrit par une personne en situation de handicap qui ne peut pas exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité. C’est l’article 199-7-10 du Code des Impôts qui nous le dit. C’est important, car cet article nous dit tout sur ce qu’est l’épargne handicap et sur ce qui ne l’est pas.

S’il s’agit d’un contrat souscrit par une personne qui ne peut pas exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, ça veut dire d’abord qu’il faut être en âge d’exercer une activité professionnelle. On a une réponse très claire de l’administration fiscale qui dit qu’un contrat d’assurance vie souscrit avant les 16 ans de la personne en situation de handicap ne peut pas être un contrat d’épargne handicap, puisqu’elle n’est pas en âge de travailler. Et je vois tous les mois des contrats d’assurance vie qui ont été souscrits avant les 16 ans de l’enfant et qui ont été inclus dans l’épargne handicap.

Quelle est l’incidence ? Je suis un peu perfectionniste sur le sujet, mais on va voir les dérogations apportées par l’épargne handicap. Il faut être solide juridiquement sur le contrat qu’on possède, c’est important.

Si la personne doit être en âge d’exercer une activité professionnelle, ça veut dire que passé 62 ans ou si elle a liquidé ses droits à la retraite, elle ne peut plus souscrire de contrat d’épargne handicap. Mais ça ne veut pas dire qu’elle ne peut plus verser. Puisque l’article 199 du code général des impôts nous dit que c’est un contrat d’assurance vie qui prévoit le versement d’un capital à un assuré qui est atteint, lors de ses conclusions, d’une infirmité, etc. Lors de la conclusion. Donc c’est au moment de la souscription qu’on regarde quelle est la situation de handicap.

Lors de la souscription du contrat, c’est très important, ça veut dire qu’il y a des contrats qui ne peuvent pas être des contrats d’épargne handicap même si c’est marqué dessus. Mais ça veut dire que des contrats n’ont pas été inscrits aussi dans le cadre de l’épargne handicap et qui auraient pu l’être. Si la personne avait de plus de 16 ans au moment de la souscription du contrat d’assurance vie, et qu’elle était déjà en situation de handicap, son contrat d’assurance vie est de fait un contrat d’épargne handicap. Donc il faut demander à l’établissement financier de le qualifier.

On peut ainsi demander à l’établissement financier d’émettre un avenant attestant qu’il est en train de requalifier le contrat d’assurance vie en contrat d’épargne handicap puisque c’en est bien un.

Et c’est particulièrement important, parce que ça signifie, on verra les dérogations tout à l’heure, qu’il n’y a pas besoin de racheter un contrat d’assurance vie pour souscrire un contrat d’épargne handicap, il faut commencer par voir si on ne peut pas inscrire le contrat qui existe déjà dans le cadre d’un contrat d’épargne handicap. Ça évite d’avoir à dégager des plus-values susceptibles d’être imposables, il faut commencer par essayer de faire avec ce qui existe. Sur le site du cabinet, Jiminy Conseil, il y a une fiche pratique sur la requalification des contrats d’assurance vie en épargne handicap, avec le processus. Il y a même un modèle de lettre à envoyer à l’établissement financier.

Autre particularité que j’ai envie de vous dire quand même : tous les contrats d’assurance vie ne sont pas de la même façon éligibles à l’épargne handicap.

L’article 199 du code général des impôts nous dit que c’est un contrat d’assurance qui prévoit le versement d’un capital en cas de vie d’un assuré atteint d’un handicap. Cette notion est assez importante, parce qu’elle signifie qu’il y a une durée qui a été fixée au contrat, et que si l’assuré est en vie au terme du contrat, il perçoit le capital. Rien ne l’empêche de racheter avant, de proroger après, mais en tout cas, une durée a été fixée.

On oppose ces contrats en cas de vie à des contrats qu’on appelle « en cas de décès ». En pratique, vous ne voyez aucune différence entre les deux contrats d’assurance vie. Vous versez ce que vous voulez quand vous voulez, vous retirez ce que vous voulez quand vous voulez et en cas de décès, ce sera versé à un bénéficiaire. Mais ces contrats « en cas de décès » ne prévoient pas de durée et ne sont liquidés qu’en cas de décès, mais on peut racheter quand on veut, mais on note qu’ils ne sont liquidés qu’en cas de décès, et ça prévoit le versement d’un capital à des bénéficiaires, et non pas à l’assuré lui-même. Donc pour ces contrats d’une durée viagère, il n’y a pas de durée déterminée, ne correspondent pas exactement au cahier des charges donné par l’administration fiscale.

Si on a un contrat d’épargne handicap de durée viagère, que fait-on ? Je conseille personnellement de le conserver, mais pas forcément de compter dessus pour l’avenir, c’est-à-dire qu’au moment où il y aura héritage du patrimoine des parents et là, peut-être des montants plus importants à investir. Dans le cadre de l’épargne handicap, ça me semble plus raisonnable de ne pas reverser sur ces contrats-là, parce que si ça ne correspond pas exactement à la définition. Le Conseil Départemental peut dire : je ne considère pas que ce soit un contrat d’épargne handicap.

C’est un peu plus technique, cette partie-là, mais je voulais attirer votre attention, parce que l’épargne handicap, on va s’en servir beaucoup, et il faut être bien au point sur le contrat qui est en cours. Donc un contrat d’assurance vie, souscrit au nom de la personne en situation de handicap.

Bon nombre d’établissements vont vous demander une carte d’invalidité, et vous dire que vous n’avez pas accès à l’épargne handicap. C’est une erreur, car il faut être atteint d’un handicap ne permettant pas d’exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité.

Donc une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé est un justificatif parfaitement recevable. Une attestation de la CDAPH, d’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi est parfaitement recevable, une orientation en ESAT, également. C’est important dans ce type de réunion d’information que vous ayez ces éléments-là, parce que vous pouvez avoir affaire à des professionnels qui ne sont pas au point et qui vont s’appuyer sur des procédures internes qui ne sont pas correctes par rapport au cadre réglementaire pour obtenir son contrat d’épargne handicap.

C’est tout à fait accessible aux personnes qui n’ont pas la carte d’invalidité.

Si on veut aller au bout du sujet, « ne pas pouvoir exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité », pose question… Si je ne peux pas exercer une activité professionnelle du tout, est-ce que j’aurais accès à l’épargne handicap ? Quand les professionnels demandent la carte d’invalidité, ils sont inadaptés par rapport au cadre réglementaire, voire un peu à l’envers. Alors…

On est allé un peu dans le détail, mais c’est important que vous maîtrisiez ce genre de sujet.

On va maintenant regarder à quoi va nous servir l’épargne handicap. C’est un contrat d’assurance vie, avec en même temps des dérogations spécifiques.

Regardons comment ça se passe par rapport au calcul de l’AAH. On a vu tout à l’heure que dès qu’il y avait un revenu imposable, c’est pris en compte pour le calcul de l’AAH.

Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, les intérêts capitalisés ne sont pas imposables, donc ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’AAH.

Là, ce sont les avantages spécifiques de l’assurance vie qui vont nous aider, parce que si on fait des retraits, comme pour une part de gâteau, avec le capital ici en bleu foncé, et on agrège des intérêts au fur et à mesure. Si on fait un retrait, on retire une part de gâteau, une partie de capital et une partie d’intérêts.

Un exemple plus simpliste pour expliciter un rachat partiel : une menthe à l’eau, un verre d’eau, vous mettez un peu de sirop, vous mélangez, et vous avez une menthe à l’eau. Imaginons que le verre d’eau, c’est le capital placé, et que le sirop, ce sont les intérêts. On mélange, on a le contrat d’assurance vie. Si vous buvez une gorgée de cette menthe à l’eau, je ne connais pas assez les Havrais, mais est-ce que vous ne buvez que le sirop ? Non. Vous allez boire de l’eau et du sirop et il y a la même proportion d’eau et de sirop dans votre gorgée que dans la totalité du verre.

Un rachat partiel dans le cadre de l’assurance vie, ça va être comme la gorgée de menthe à l’eau.

Reprenons nos 100.000€ de tout à l’heure, qui rapportaient 3%, c’est-à-dire qu’on a 103.000€. Si je retire ces 3.000€, parce que j’ai besoin de financer des vacances adaptées par exemple cet été. Ces 3.000€ vont être composés de capital et d’intérêt dans la même proportion que dans la totalité du placement. Donc si on fait le calcul, on voit que dans les 3.000€ qu’on retire, puisqu’ils ont été mélangés au reste, il y a 2.913€ de capital et 287€ d’intérêt. Qu’est-ce qui est imposable ? Que les intérêts, bien sûr, pas le capital lui-même. On a toujours 100.000€ en compte, mais on retire ces 3.000, et ils sont constitués d’une partie de capital et d’une partie d’intérêt dans la même proportion que la totalité du placement. Donc s’il y a 287€ d’imposables, on a un revenu complémentaire de 2.913€. Quand tout à l’heure on n’avait pas de revenu complémentaire réel, on voit qu’on est en mesure ici d’en avoir un.

??? pour moi, 3% de 3.000 = 90 et 2.913 + 287 = 3.200 ??? Il y a peut-être quelque chose que je ne saisis pas…

En poussant plus loin, dans le cadre de l’assurance vie, après 8 ans, on bénéfice d’un abattement de 4.600€ pour une personne seule.

Voici l’exemple :

j’ai placé 50.000€ qui ont produit des intérêts, et à force, la somme est devenue 100.000€.

Si je retire 3.000€, ils vont être composés de capital et d’intérêt dans la même proportion que la totalité de mon placement. Et comme j’ai moitié de capital et moitié d’intérêt, c’est pareil dans les 3.000€ : 1.500 de capital, et 1.500 d’intérêts. Or, comme on est après huit ans, il y a un abattement de 4.600€. Donc rien n’est imposable. Rien n’est pris en compte pour l’AAH, il y a bel et bien un revenu complémentaire de 3.000€. C’est parfaitement adapté aux situations dans lesquelles on perçoit l’AAH.

On peut pousser l’exemple encore plus loin. mais dans ce cas présent, il faut déjà trouver des placements qui ont doublé !. Donc avant d’arriver aux 4.600€ d’abattement… Si on poussait malgré tout l’exemple jusqu’au bout. On voit que si je retire 9.200€, ils sont composés de 4.600€ de capital et 4.600€ d’intérêts, ça reste contenu dans l’abattement, base imposable zéro, prise en compte pour l’AAH : zéro, et ressource complémentaire réelle 9.200€.

Il me manque une diapo.

Autre particularité d’un contrat d’assurance vie, on peut en sortir soit sous forme de retrait comme on vient de voir, soit sous forme de rente viagère. On dit à l’assureur : j’abandonne tout ou partie de mon capital et à la place, je veux un revenu complémentaire jusqu’à la fin de mes jours.

Cette rente viagère est imposable pour une partie qui va dépendre de l’âge que j’ai au moment où je déclenche la rente, par exemple si j’ai entre 50 et 60 ans, la rente va être imposable pour moitié et exonérée d’impôt pour moitié. Si c’est un contrat d’assurance vie classique, la moitié de la rente sera prise en compte pour le calcul de l’AAH. Mais si le contrat d’assurance vie a été inscrit dans le cadre de l’épargne handicap, on va voir une première dérogation possible. La rente ne sera pas prise en compte pour le calcul de l’AAH jusqu’à 1.830 € imposables par an. Ce qui signifie que si la rente est de 3.660 € par an, 300 € par mois, elle ne va être imposable que pour la moitié, 1830, mais à hauteur de 1.830, elle n’est pas prise en compte pour le calcul de l’AAH, je perçois donc une rente de 3660 € par an qui n’est pas prise en compte pour le calcul de mon AAH. Donc si on cumule les deux derniers exemples qu’on vient de prendre, 9200 € ici, 3660 € pour la rente, on arrive à un revenu de l’ordre de 1000 € par mois, sans impact sur l’AAH. Donc c’est possible d’arriver à des ressources complémentaires notamment grâce à l’assurance vie et à l’épargne handicap.

On a vu tout à l’heure qu’on avait une contrainte particulière compte tenu de la contribution prioritaire aux frais d’entretien et d’hébergement. On va toucher aux deux dérogations très fortes de l’épargne handicap, qui sont l’exonération de contributions aux frais d’entretiens et d’hébergement sur les intérêts capitalisé, et l’exonération sur la rente viagère. Ce qui signifie qu’il n’y a que dans le cadre de l’épargne handicap que les intérêts capitalisés vont demeurer complètement acquis à la personne hébergée ou à la personne accompagnée sous réserve que le Conseil Départemental aligner les règles de l’aide sociale facultative sur les règles de l’aide sociale légale.

De la même façon, il y a une possibilité si la personne hébergée a besoin de revenus réguliers. Du vivant des parents, peut-être que les parents peuvent prendre en charge un certain nombre de frais. Mais la question centrale, est de se dire : comment créer une indépendance financière. Il faut bien que le patrimoine la dégage. S’il y a un besoin de revenu régulier, le contrat d’assurance épargne handicap pourra être transformé en rente viagère. Ce revenu régulier versé jusqu’à la fin des jours de la personne en situation de handicap, sera complètement exonéré des frais d’entretien et d’hébergement. Donc l’enjeu de l’épargne handicap, d’où mon insistance sur la qualification exacte des contrats d’assurance vie et de la requalification en contrat épargne handicap, c’est qu’on va conserver 100% des intérêts capitalisés, s’il y a une rente viagère. Donc il vaut mieux avoir un contrat solide.

Des Conseils Départementaux demandent à voir les conditions particulières des contrats d’épargne handicap, car dans la déclaration qu’on fait au moment du renouvellement de l’aide sociale à l’hébergement, on doit faire un état de son patrimoine, si on déclare un contrat d’épargne handicap, certains conseils départementaux demandent à le voir. Il vaut mieux être solide sur la qualité du contrat. Il y a de plus en plus de tensions sur les financements, d’où l’importance d’être solide sur le contrat souscrit.

Donc voilà deux dérogations très fortes qui font qu’on va privilégier l’épargne handicap dans le patrimoine de la personne en situation de handicap.

On a vu qu’on avait une problématique de récupération de l’aide sociale. Jusqu’à il y a quelques semaines, on s’appuyait sur le fait que le contrat d’épargne handicap était un contrat d’assurance vie et qu’il était transmis hors succession, alors que la récupération portait sur la succession, et qu’il ne pouvait donc pas y avoir de récupération sur le contrat d’assurance vie et que les bénéficiaires étaient exonérés de la récupération de l’aide sociale.

Au mois de mars, les sénateurs ont voté un amendement dans le cadre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, prévoyant qu’il y aurait récupération sur les contrats d’assurance vie. L’UNAPEI s’est saisie du sujet et a obtenu qu’il y ait un traitement particulier pour les personnes en situation de handicap puisque l’idée des sénateurs était de faire en sorte que les personnes âgées qui bénéficient d’une aide sociale pour les personnes âgées ne mettent pas tout leur patrimoine en assurance vie et qu’ainsi les Conseils Départementaux ne puissent jamais récupérer l’aide sociale avancée. L’UNAPEI a obtenu qu’il n’y ait pas de récupération à l’encontre des bénéficiaires des contrats d’assurance vie qualifié en épargne handicap.

Aujourd’hui, une personne en situation de handicap qui privilégie l’épargne handicap assurera du même coup la transmission du patrimoine qu’elle a constitué ou qui lui a été transmis par ses parents, en assurera la transmission sans récupération de l’aide sociale. C’est inscrit dans le code de l’action sociale et des familles.

Enfin, quand bien même il n’y aurait pas de récupération, on avait une difficulté dans la transmission du patrimoine entre frères et sœurs, car il y avait des droits de succession à 45%. Puisque le contrat épargne handicap est un contrat d’assurance vie, on bénéficie des conditions privilégiées, et on a un abattement de 152.500€ par bénéficiaires et non plus 16.000, et au-delà, une taxation de 20%, et de 31,25% au-delà. Il y a une taxation bien sûr, mais c’est beaucoup moins que les 45% qu’on a vus tout à l’heure.

Donc l’épargne handicap va vraiment nous aider à préserver le patrimoine de l’érosion monétaire puisque les intérêts capitalisés ne sont pas pris en compte ni pour l’AAH, ni pour la contribution aux frais d’hébergement. Et assurer dans les meilleures conditions la transmission du patrimoine en cas de décès de la personne en situation de handicap, quels que soient ces héritiers. On est bien loin de ce qu’on se disait tout à l’heure : il ne faut rien lui donner, parce qu’on va tout lui prendre. Si c’est réorienté vers l’épargne handicap, on arrivera à préserver les intérêts de la personne en situation de handicap et la transmission de son patrimoine.

On peut prendre un temps de questions sur ce sujet-là avant de passer à la troisième partie.

Olivier Bouteiller :

C’est résolument plus positif que la première partie, j’en conviens. Y a-t-il des questions ?

Question :

Si la loi change, est-ce que ce sont les conditions au moment où on a signé le contrat qui sont pérennes ou est-ce qu’il faut refaire autre chose ? Et s’il y a un avenant…

Frédéric Hild :

D’un point de vue fiscal, on a une « certaine stabilité ».

« Stabilité », cela signifie que ce qui a été versé sera traité d’un point de vue fiscal conformément à ce qui était prévu au moment où on a versé.

« Certaine » parce que ce n’est pas parce qu’on a ouvert un contrat dans un certain environnement fiscal que les versements futurs bénéficieront de ce même environnement fiscal. En termes de transmission patrimoine, on peut avoir trois cadres fiscaux qui s’appliquent dans le même contrat.

Il peut y avoir des changements fiscaux qui ont un impact sur les contrats existants.